ブログ「公務員ってどうなの?」のこむぞうです。

突然ですが、あなたは退職手当(公務員でいう「退職金」)の計算方法って知ってますか?

「退職するときに知っておけばいい」と考えていたら、それはちょっと危険。なぜなら、退職手当は、在職期間中に起きた様々なことで決まるものだからです。

また、大金が手に入る時期であることは、周囲の人たちの方が分かっています。あなたの退職後の資産を周囲の人たちが狙っていることもあります。

これについて、人事給与担当10年の私、こむぞうが公務員の退職手当の計算方法について御説明します。

将来損することのないよう、今のうちに計算できるようにしておきましょう。

育児休業、休職等の期間、任命された職、退職理由等によって変わるんだよ!いろいろあるし、条例で定めるから自治体によってもいろいろだけど、この記事では、一般職の国家公務員の制度を基本にして教えるね!

「退職手当」で検索してもなかなか情報が出てきませんので、必見ですよ!ちなみに退職手当は、条例で定められていますので自治体ごとに異なる場合があります。御注意ください。

「説明はいらないから退職手当を試算したい!」という人は、記事の下の方に退職手当試算ツールがあるから、ダウンロードして使ってみてね。

退職手当の計算式

計算式は、次のとおりとなっています。

退職手当額=基本額(退職日の給料月額×支給割合)+調整額

※1円未満の端数切捨て

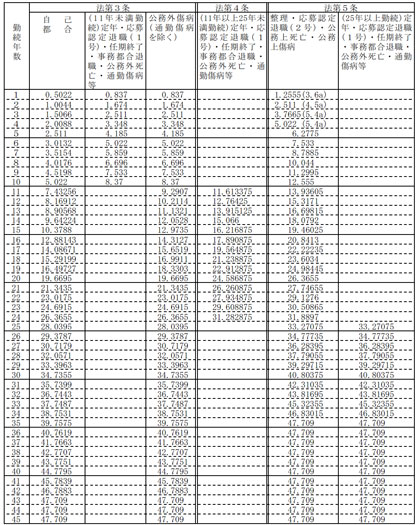

支給割合は、次の国家公務員退職手当支給割合一覧表を見てね!

| 退職理由 | 退職理由の説明 |

| 自己都合 | 文字どおり、その者の都合により退職した場合 |

| 定年 | 定年の日から定年退職日までに退職した場合 |

| 応募認定退職 | 職員の年齢別構成の適正化等のための退職募集に応募し、認定された者が退職した場合 |

| 任期終了 | 任期付職員の任期が終了した場合 |

| 事務都合退職 | 配置等の事務都合その他のその者の事情によらずに引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合(つまり、まず該当しない。) |

| 公務外死亡 | 死亡により退職した場合 |

| 公務外傷病 | 傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級の状態で退職した場合(つまり、障害厚生年金をもらえるような障害の状態で退職した場合) |

| 通勤傷病等 | 通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は第3項)による傷病により退職した場合 |

| 公務上死亡 | 公務災害の死亡により退職した場合 |

| 公務上傷病 | 公務上(地方公務員災害補償法第45条第1項の規定により公務災害の認定をされたもの)の傷病により退職した場合 |

| 整理 | 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合として免職した場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号) |

勤続期間

基本額の支給割合は、勤続期間で決まります。

しかし、退職手当における勤続期間の計算は、単に採用から退職までの期間というわけではありません。

結論からいうと、この計算式で決まります。

勤続期間=在職期間(1年未満の端数切捨て)+通算期間-除算期間

じゃあ、順を追って説明していくよ!

在職期間

在職期間は、採用された月から退職した月までの月数(1年未満の端数切捨て)です。

そんなに驚く説明じゃないね。

自己都合退職、応募認定、事務都合及び定年退職の場合は、6か月以上の在職期間がないと在職期間は0か月扱い、つまり、退職手当は支給されないので要注意です。

通算期間

退職しても次の在職期間に通算される期間です。

次の期間は、在職期間として通算されます。

- 退職した日又はその翌日に再び同じ自治体の職員となった場合(ただし、退職手当を受けた場合を除く。)

- 別の自治体の職員又は国家公務員から引き続いて職員となった場合(ただし、退職手当を受けた場合を除く。)

- 地方独立行政法人等の職員から人事交流により引き続き職員となった場合

- 退職し、人事交流により引き続き地方独立行政法人等の職員となった場合

- 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により国家公務員から国立大学法人の職員に移行し、国立大学法人の職員から人事交流により引き続いて職員となった場合

公務員だった期間は、通算されるんだね。

一度退職手当を受けると在職期間がリセットされるので、転職したときはよく確認してください。

除算期間

勤続期間から減らされてしまう期間です。

除算期間は、次のとおりとなっています。

- 休職(地方公務員法第27条及び第28条)の期間の2分の1

- 停職(地方公務員法第29条)の期間の2分の1

- 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第103号)第2条等)に係る子が1歳になった月までの期間(平成4年4月以降)の3分の1

- 上記の期間以外の育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条等)の期間の2分の1

- 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条)の期間の3分の1

- 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3)の期間の2分の1

- 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5)で大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと任命権者が認めたものの期間の2分の1

- 上記の期間以外の自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5)の期間

- 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6)の期間

- 職員団体専従職員(地方公務員法第55条の2第1項)の期間

年齢は、明治35年法律第50号(年齢計算二関スル法律)第2項において準用する民法(明治29年法律第89号)第143条の規定により、誕生日の前日に次の年齢になります。つまり、子が1歳になった月というのは、1歳の誕生日の前日がある月のことです。

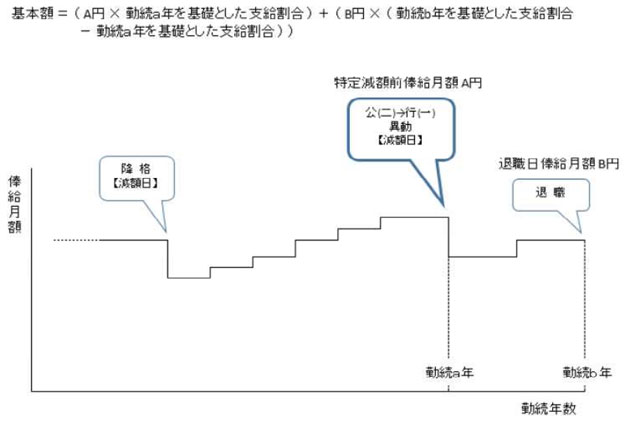

退職前に給料月額が減額されても、減額前の給料月額で退職手当を計算(ピーク時特例)

退職前に給料月額が減額されても、減額前の給料月額(特定減額前給料月額)で退職手当を計算します。

少し国家公務員の具体例を挙げて説明します。

在職中に俸給月額(地方公務員の場合は、給料月額)の減額が2回あったとして、1回目の俸給月額の減額があっても、昇給等を重ねて1回目の減額前の俸給月額より高くなり、俸給月額の最高値(特定減額前俸給月額)はA円、退職日時点の俸給月額はB円となったとします。

この場合の退職手当の基本額は、上記の表の計算式で退職手当の基本額を計算します。

すごく簡単にいうと、減額前と減額後から退職までの期間で計算するってこと。分かる?

応募認定退職等は、退職手当が増額

かつては、応募認定退職に似た制度として「勧奨退職」と呼ばれていました。

勧奨退職が任命権者側から退職を働きかけるのに対し、応募認定退職は、退職希望者の申出によって決まります。

応募認定は、任命権者が定年より前にやめたい職員を応募要件を明確にして募集しますので、そこに応募して認められれば「応募認定」となります。

定年より前であればあるほど、退職手当の額が増えるよ!

この募集制度を「早期退職募集制度」といいます。上記で難しい言葉で説明しましたが、一つの年度に集中して退職者が出ると組織が不安定になるため、別の年度に分散させようという制度です。

さて、この応募認定では、退職手当の計算で使われる退職日の給料月額が次のように計算されます。

退職日給料月額×(1+(3%×定年までの残年数))

(残年数が1年の場合は、3%×定年までの残年数=2%)

ちょっとお得だね。ほかにも、整理、公務上傷病、公務上死亡及び事務都合の4つの退職でこの計算を使うことになるよ!

応募認定退職は、定年退職より前に退職するのに定年退職と同じ支給割合だから、更に得だな。

調整額

給料表の職務の級に応じて退職手当を増額するのがこの調整額です。

行政職給料表(一)であれば、次のとおり

| 区分 | 調整月額 | 行政職給料表(一)の職務の級 | 参考(愛知県の職) |

| 第1号 | 70,400円 | 10級 | 困難な業務を行う本庁の局長及び会計管理者 |

| 第2号 | 65,000円 | 9級 | 本庁の局長及び特に困難な業務を行う地方機関の長 |

| 第3号 | 59,550円 | 8級 | 本庁の部長、困難な業務を行う本庁の課長及び困難な業務を行う地方機関の長又は次長 |

| 第4号 | 54,150円 | 7級 | 本庁の課長及び地方機関の長又は次長 |

| 第5号 | 43,350円 | 6級 | 担当課長及び地方機関の課長 |

| 第6号 | 32,500円 | 5級 | 課長補佐 |

| 第7号 | 27,100円 | 4級 | 主査 |

| 第8号 | 21,700円 | 3級 | 主任 |

| 第9号 | 0円 | 1級及び2級 | 主事又は技師 |

えらい役職の期間が多ければ、もらえる退職手当も更に多くなるんだね。

ああ。しかし、愛知県庁の職員は給料表の職務の級が10級まであるからこうなっているけど、市町村で10級まであるところはそんなに多くないから誤解しないようにな。

それぞれの自治体の給料表の職務の級と職ってどうやったら分かるの?

給与条例に必ず等級別基準職務表という表が定められているから、それを見るんだ。愛知県庁の職員なら、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)別表第13号に定められているよ。

調整額の計算は、上記の調整月額で高いものの60か月分で計算します。

例えば、7級を36か月、6級を36か月、5級を24か月、4級を36か月、3級を108か月の場合は、次のように計算します。

退職手当の調整額=7級の調整月額54,150円×36か月+6級の調整月額43,350円×24か月=2,989,800円

この例だと、4級以下の期間は、60か月を超えた部分になるから計算対象外ってことだね。オーソドックスな計算方法はこうだけど、次の場合は、調整額が減額になったり支給されなかったりするから気を付けてね。

- 自己都合退職以外の退職で勤続4年以下の場合は、調整額を2分の1に減額

- 自己都合退職で勤続10年以上24年以下の場合は、調整額を2分の1に減額

- 退職手当の基本額が支給されない場合は、支給不可

- 勤続9年以下の自己都合退職の場合は、支給不可

退職手当の計算例

では、具体的な計算例を示しましょう。

この条件の職員の退職手当を計算します。

| 退職日の給料月額 | 行政職給料表(一)5級73号給(387,400円) |

| 採用年月日 | 昭和58年(1983年)4月4日 |

| 昇格年月日 | 平成31年(2019年)4月1日 5級(5級の期間36か月) 平成28年(2016年)4月1日 4級(4級の期間36か月) |

| 退職理由 | 定年退職 |

| 退職年月日 | 令和 4年(2022年)3月31日 |

| 私傷病による休職期間 | 7か月間(※休職期間は、調整額の算定の基礎となる期間の計算に影響がなかったものとする。) |

| 除算期間 | 7か月÷2≒4か月(1か月未満端数切上げ) |

| 在職期間 | 39年(月の途中の採用は、1か月扱い) |

| 勤続期間 | 在職期間39年-除算期間4か月=38年(1年未満端数切捨て) |

支給割合は、退職理由は定年退職、勤続期間が38年と決まったので、国家公務員退職手当支給割合一覧表の「勤続年数」欄と退職理由である定年退職の交わるところにあります。つまり、47.709です。

さて、ここで退職手当の計算式に当てはめると、

退職手当支給額=基本額(退職日の俸給月額387,400円×支給割合47.709)+ 調整額(5級の調整月額32,500円×36か月+4級の調整月額27,100円×24か月)=20,302,866円(1円未満端数切捨て)

調整額のうち、4級が24か月なのは、調整額として計算する60か月のうち、4級の12か月分は超過してしまっているからです。

計算に使う情報は多いけど、計算自体は簡単だね!あなたもやってみてね!

退職手当が支給されない場合

次のような場合には、退職手当の全部又は一部が支給されないことがあります。

退職手当が全て支給されない場合

次の場合には、退職手当が支給されません。

- 勤続6か月未満の自己都合退職の場合

- 死亡退職で遺族がいない場合

- 退職した日又は退職の翌日付けで再び職員となった場合

- 引き続き地方公務員となり、採用された自治体で公務員の期間を通算して退職手当が支給される場合

- その他

なお、上記の場合のうち「その他」には、人事交流により引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合及び移行型一般地方独立行政法人の職員となった場合が挙げられますが、問題になることが滅多にない事例のため、省略しました。

退職手当の支給制限

退職者が次のいずれかに該当する場合は、退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができます。

- 懲戒免職等処分を受けて退職した場合

- 失職(地方公務員法第28条第4項)又はこれに準ずる退職をした場合

- 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられた場合

- 退職後に引き続き勤続期間を通算された上で再度採用された場合で、再度採用後の在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

- 懲戒免職等処分

- 懲戒免職等処分とは、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいいます。

このうち、「その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分」は、地方公務員法の適用対象とならない特別職の職員を含めるための定義です。例えば、市町村長が副市長村長を非違を理由として解職する処分等を含める趣旨となります。

支給制限は、職の職務及び責任、勤務の状況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、非違後における退職者の言動、非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して決定されます。

支給制限の運用基準

非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、退職手当等の全部の不支給が原則とされています。

退職手当等の一部を不支給とする場合は、次のいずれかに該当する場合に限定され、公務に対する国民の信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行った上で決定されます。

- 停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合

- 懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

- 懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

- 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

このほか、職責に応じた処分の加重、繰り返される非違に対する処分の加重、参酌すべき情状による処分の軽減又は加重、被害軽減行動に関する処分の軽減、非違の隠ぺい行動に関する処分の加重、非違の重大な被害等の処分の加重等が検討されます。

この支給制限の運用基準は、国家公務員退職手当法の運用方針(昭和60年4月30日総人第261号)第12条関係に準じています。

自治体ごとに異なる取扱いがあると思われますので、所属している自治体に御確認ください。

懲戒免職処分をされた職員に対し、退職手当の全部支給制限処分の取消しが認められた裁判例(退職手当支給制限処分取消等請求控訴事件(福岡高裁令和3年10月15日判決))

懲戒免職等処分を受けた退職者の退職手当は、上述のとおり全部不支給とされるのが原則です。

しかし、この裁判では、酒気帯び運転をしたことを理由に懲戒免職とされた職員について、この退職手当の全部支給制限処分が「社会通念上著しく妥当性を欠くものであって、処分行政庁がその裁量権の逸脱し又はこれを濫用したものと認めるのが相当である」と退職手当の一部の支給を認めました。

理由としては、次の事情等が総合的に考慮されました。

- 約34年間の勤務状況に問題がなかったこと。

- 非違行為である酒気帯び運転の距離(715.8メートル)が比較的短く、事故が発生しておらず、不起訴処分とされていること。

- 非違行為当日に総務課長への報告その他の非違行為後に速やかに取るべき対応をしていること。

- 反省の意を明らかにしていること。

- 非違行為後、市長の謝罪報道及び市民から苦情があったものの、公務の遂行において多大な影響を及ぼしたとまでは認められないこと。

- 処分当時57歳で再就職が難しく、生活への影響が大きいこと。

上述の支給制限の運用基準のうち、一部支給制限の基準で「停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合」があります。判決では、この市の退職手当の支給制限の運用基準も同じものを採用し、かつ、この市の懲戒処分基準では酒気帯び運転をした者の懲戒処分は免職又は停職とする扱いだったため、停職の処分にとどめる余地がある処分だったということで、退職手当の一部の支給制限で済むとされました。

失業者の退職手当

よく退職すると失業等給付(失業保険)をもらうことができるという話がありますが、それは雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に入っている人が条件を満たすともらえるものです。

しかし、常勤の公務員は、法律によって身分が保障されているため、失業が予想されにくく、雇用保険に入ることができません。

ん?でも、どうしてもその職場が嫌で退職して職がなくなったら「失業」になるんじゃないの?

いい疑問だ。そういうわけで、雇用保険の失業等給付のうち、雇用保険法第3章第1款に規定する基本手当に相当する額を退職手当の最低額として保障するようになっているんだ。これを「失業者の退職手当」というんだ。

ということは、失業等給付の基本手当に相当する額より原則ルールで計算した退職手当が多かったら、この「失業者の退職手当」の制度を使うことはないってこと?

まぁそういうことだ。勤続年数が長いと退職手当が高くなるから「失業者の退職手当」を考える必要はないな。若い人が退職した場合だけ失業者の退職手当を考えることになるよ。

さて、では失業者の退職手当についてそれぞれ見てみよう。

失業者の退職手当の要件

次の条件を全て満たす必要があります。注意しましょう。

- 勤続期間12か月以上(定年退職又は勤務延長の期限の到来による退職をし、1日以上の空白をおいて再任用された後、再び退職した職員を除く。)

- 支給された退職手当等の額より雇用保険の失業等給付のうち基本手当に相当する額の方が高いこと。

- 公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みをしたこと。

- 退職の日の翌日から起算して1年以内の失業(雇用保険法第4条第3項に規定する失業をいう。以下同じ。)

- 待機日数を超えて失業

失業者の退職手当の計算

計算式は、次のとおりです。

失業者の退職手当=基本手当日額×所定給付日数

「基本手当日額」と「所定給付日数」については、次を見てね!

基本手当の日額の計算

基本手当日額を計算する前に、まずは「賃金日額」を計算します。

賃金日額=退職前6か月に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)の総額÷180

これで計算した賃金日額と次の退職日現在の年齢ごとの表の計算式を使って計算します(1円未満端数切捨て)。

| 賃金日額 | 30歳未満の基本手当日額 | 30歳以上45歳未満の基本手当日額 | 45歳以上60歳未満の基本手当日額 | 60歳以上65歳未満の基本手当日額 |

| 2,574円以上5,030円未満 | 0.8×賃金日額 | 0.8×賃金日額 | 0.8×賃金日額 | 0.8×賃金日額 |

| 5,030円以上11,140円以下 | 0.8×賃金日額ー0.35×((賃金日額ー5,030円)÷(11,140円ー5,030円))×賃金日額 又は 0.05×賃金日額+(11,140円×0.4) のいずれか低い方の額 | |||

| 5,030円以上12,390円以下 | 0.8×賃金日額ー0.3×((賃金日額ー5,030円)÷(12,390円ー5,030円))×賃金日額 | 0.8×賃金日額ー0.3×((賃金日額ー5,030円)÷(12,390円ー5,030円))×賃金日額 | 0.8×賃金日額ー0.3×((賃金日額ー5,030円)÷(12,390円ー5,030円))×賃金日額 | |

| 11,140円を超えて15,970円以下 | 0.45×賃金日額 | |||

| 12,390円を超えて13,700円以下 | 0.5×賃金日額 | |||

| 12,390円を超えて15,210円以下 | 0.5×賃金日額 | |||

| 12,390円を超えて16,740円以下 | 0.5×賃金日額 | |||

| 13,700円超過 | 6,850円 | |||

| 15,210円超過 | 7,605円 | |||

| 15,970円超過 | 7,186円 | |||

| 16,740円超過 | 8,370円 |

毎年8月1日に計算式が変わるから気を付けてね!

所定給付日数

所定給付日数は、次のとおりです。

| 受給者 | 在職期間1年未満 | 在職期間1年以上5年未満 | 在職期間5年以上10年未満 | 在職期間10年以上20年未満 | 在職期間20年以上 |

| 次のいずれでもない者 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | |

| 就職困難者かつ45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |

| 就職困難者かつ45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |

| 倒産、解雇等による離職で30歳未満の者 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |

| 倒産、解雇等による離職で30歳以上35歳未満の者 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 倒産、解雇等による離職で35歳以上45歳未満の者 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 倒産、解雇等による離職で45歳以上60歳未満の者 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 倒産、解雇等による離職で60歳以上65歳未満の者 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

「就職困難者」というのは、障害者、保護観察中の人等をいうよ!(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条)

さて、失業者の退職手当は分かりましたか?これでおおむね計算できると思いますので、このくらいにしておきます。なお、公共職業安定所に最初の求職の申込みをした日から3か月間は失業者の退職手当は支給されないため(給付制限)、注意してください。

会計年度任用職員の退職手当

アルバイト的な地方公務員である会計年度任用職員も計算方法はおおむね同じです。

ただし、次の点でいわゆる正規職員の退職手当と異なります。

- 退職手当の支給対象は、常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日(休職、停職、育児休業及び法令等で定められた休暇を含む。)以上ある月が引き続いて6月に達し、翌月1日以降同様の勤務をする者

- 退職理由が任期終了の場合の支給率は、公務外傷病と同じ(国家公務員退職手当支給率一覧表の「任期終了」とは異なる。)

- 勤続期間6か月を超え、12か月未満の支給率は、勤続期間1年の支給率の2分の1

- 定年退職の支給率なし

- 応募認定退職制度なし

- 調整額なし

要するに、6か月以上続けたフルタイム勤務の会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号)だけが対象なんだね。

任期終了の支給率は、勘違いしてしまいそうだ。気を付けたいね。

退職手当試算ツール

さて、以上が計算方法ですが、少し計算に自信がない人は、エクセルファイルで退職手当試算ツールを作りました。使ってみてください。

退職手当は、退職所得として所得税がかかるから、計算された退職手当をそのままもらえるわけじゃないよ!税金の計算方法は、国税庁Webサイト「退職金を受け取ったとき(退職所得)」で説明されているから確認してみてね

定年退職間近になったら注意すること。

定年退職間近になると、多額の退職手当が入ることは誰もが想定しているので、銀行等から信託報酬(手数料)の高い投資信託等を案内されるかもしれません。

私がお勧めする投資信託の信託報酬は、0.1パーセント程度です(ちなみに私がおすすめする投資信託は、こちら)。

絶対に間違った投資をしないよう十分に注意してください。

なお、もし退職手当で投資を始めるなら、ポイントサイト《ハピタス》を使ってSBI証券等の口座開設を行うとポイントももらえてお得です!ほかにもクレジットカードの入会等でも使えますので(SBI証券で使える三井住友カード(NL)もあります。)、是非大きな買物で御活用ください。

ちなみにこむぞうさんの投資実績は、こちら。投資を始めるなら参考にしてみてね!

どうしても言い出せないなら退職代行

退職したくとも、脅迫っぽく引き止められたり、「後悔するぞ」「この程度で辞めるんじゃどこで働いても同じ」と返されて退職届(退職願)を出しにくい会社の話を聞くことがあります。

公務員でそういう事情を聞いたことはありませんし、基本的に公務員はまじめなので嫌がらせめいた引き止めはないと思っています。安心して退職願を出しましょう。

それでも退職の意思を伝えられない場合は、退職代行を依頼するのもいいと思います。

この弁護士さんの本だと、退職代行を使う公務員もいるみたいだね。

【広告】

やはり退職代行を利用する人、いるんだなぁ・・・。

退職代行の相場は、25,000円以上、弁護士に依頼すると5万円以上です。退職手当が入ることを思えば、許容できる負担です。

しかし、公務員は民間企業と退職に関する法令等が異なるため専門家でないと対応が難しくなので、どこの退職代行業者にお願いするかは注意が必要です。特に、弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条の規定により弁護士でないと法律事務を行うことができないため、弁護士でない退職代行業者が退職代行を行うのは、違法のおそれがあったり、法律上の使者としての活動しかできなかったりします(公務員のための 職務をめぐる不当要求等 対応アドバイス-カスハラ・利害者との関係・職員の問題行動-)。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法第72条

違法な業者だと人事担当者等も対処できないので、退職代行は、弁護士にお願いした方がいいよ。

「弁護士監修」ってところだと弱いので、よく御確認ください。

退職代行の費用は、上記で算出した退職手当が支給されることを踏まえれば、気にならない額かもしれません。しかし、なるべく費用を抑えたい。そこで私がお勧めするのは、退職110番さん

!

【広告】

全国に対応し、弁護士とのやり取りは電子媒体のみで行い、直接面談をする必要もありません。

料金は、弁護士に動いてもらえるのに、

破格の一律43,800円

50,000円未満!?しかも一律!?

しかも、退職できなかったら全額返金してもらえます。

以上の理由により、公務員の退職としてちょうどいいのは、退職110番さんだと思います。もしどうしても退職の意思を伝えられなくて困るようであれば、御利用ください。

退職代行を使う公務員職場って多いのかな?

調べたことはないな。どうしても不安ならいいと思うけどね。

また、手堅くいきたいなら、LINEやメールの無料相談も行っている弁護士法人みやびさんも、弁護士が動いてくれる大人気の退職代行サービスなので、是非御検討ください。

費用は55,000円以上だけど、安心感があるよね。

弁護士対応の退職代行なら一番人気かもね。

コメント